Vor einem Jahr saß ich vor meinem Computerbildschirm und schaute Nachrichten. Es war der Morgen des 24. Februar 2022. Ich sah die ersten Rauchsäulen hinter Kiew aufsteigen.

Ein Jahr später sitze ich in Berlin. Ich befinde mich im Haus der Heinrich-Böll-Stiftung. Es ist der Vorabend zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und ich bin abgestumpft. Zahlen sind an die Stelle von Namen getreten. Statistiken fassen Geschichten und Schicksale zusammen.

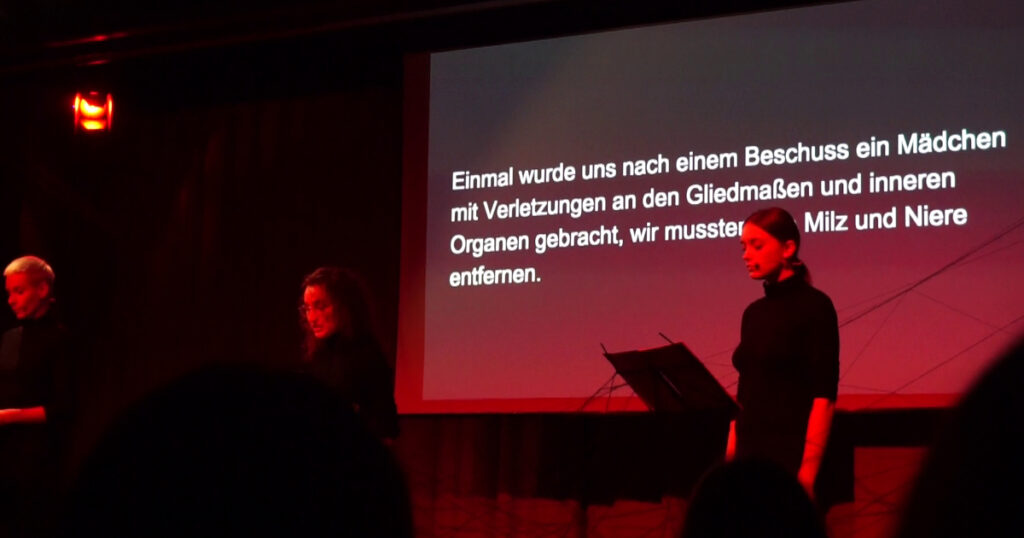

Dann höre ich wieder von den Morden in Irpin und von dem Massaker in Butscha. In Mariupol stand das Wort „Kinder“ vor dem Theater, als die russischen Raketen kamen. „Da lagen so viele Leichen.“

Ein Kind flieht mit seiner Mutter, andere sterben. Die Geschichten werden von ihrer eigenen Masse gesprengt. Im Saal geschieht das lautlos. Welche Fragmente man auch greift, sie ergeben alle dasselbe Bild vom Tod.

Wohin kann man von hier aus noch gehen? – Vielleicht in das Bestreben, einen Alltag, wie wir ihn schätzen, für so viele Menschen wie möglich aufrechterhalten zu wollen, bis die Ukraine von der russischen Invasion befreit ist.